ブログ記事の構成で悩んでいる方へ

シンプルな構成だと記事作成が楽になって嬉しいな。

本記事では、このような疑問に答えます。

この記事を書いている かしわもち は、アフィリエイト歴14年のブロガーです。

今回は、集客や売りに強いブログ記事の基本構成パターンを解説します。

クリックできる目次

ブログ記事の基本構成

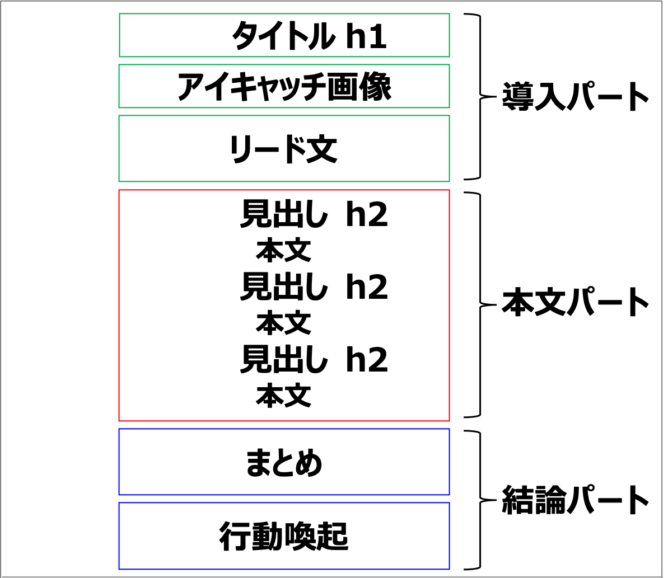

ブログ記事は、導入-本文-結論という3つのパートで構成されることが一般的です。

さっそく、各パートの基本的な構成について確認していきましょう。

1. 導入パート

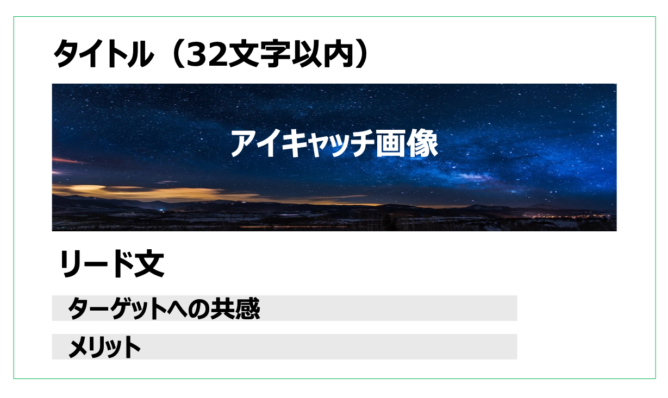

導入パートは、タイトルやアイキャッチなどで構成するブログ記事の書き出し部分です。

読者の興味をブログ記事に惹きつけて、本文パートまで読み進めてもらうように誘導することが、導入パートの役割となります。

導入パートを構成する各部の役割は、次の通りです。

記事タイトル

タイトルは、ブログ記事の内容を読者や検索エンジンに伝える看板となる部分です。

読者は、タイトルから受ける印象によってブログ記事を読むかを判断します。また、検索エンジンもタイトルを重要視しています。

これだけで記事が書けるほどタイトルは奥深いので、関連記事に詳しくまとめています。

関連記事 記事タイトルの付け方はこちら 続きを見る

記事タイトルの付け方と成功例【実際にアクセスが増えた7つのコツ】

アイキャッチ

アイキャッチはブログ記事の冒頭に設置する画像で、読者の興味を惹く役割を持ちます。

画像による視覚効果は、文章よりも6万倍も早く脳に伝達され、人間は画像コンテンツに好反応を示すと言われています。

拾った画像を勝手に使うと著作権侵害になるので、ShutterstockやPIXTAなどのロイヤリティフリーの画像を使いましょう。

関連記事 おすすめの画像サイトはこちら 続きを見る

ブログの画像を著作権フリーで取得できるサイトまとめ【商用利用OK】

リード文

リード文は、ブログ記事で伝えたい要点を簡潔に伝えてしまう導入部分です。

読者はリード文を読んで、ブログ記事を読み進めていくか判断します。検索意図とズレている場合は、すぐに離脱してしまいます。

答えまでは語りすぎないように注意して、簡潔にまとめることがポイントとなります。

関連記事 リード文の書き方はこちら 続きを見る

リード文の役割とは?書き方のコツとすぐに使えるパターン例も紹介!

2. 本文パート

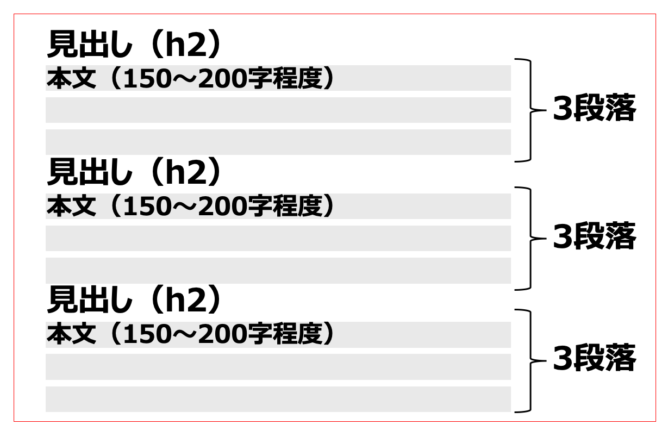

本文パートは、複数の見出しと本文から構成されるブログ記事のメイン部分です。

ブログ記事で伝えたい内容をわかりやすく説明して、読者に目的を達成してもらうことが、本文パートの役割となります。

本文パートを構成する各部の役割は、次の通りです。

見出し

見出しとは、h2タグなどで表現され、文章にメリハリを付ける小タイトルです。

初心者の方は見出しを使わずに文章を書いていきがちですが、見出しで区切ると文章にリズムができて読みやすくなります。

まず、見出しを作成してから文章を肉付けするような書き方がオススメです。

関連記事 見出しについての詳細はこちら 続きを見る

ブログの見出しタグの正しい使い方を徹底解説【SEOにも効果あり】

文章

文章はブログ記事のメインコンテンツとなるので、読みやすさを心がけましょう。

適度な改行やボリューム感を意識して書くことがポイントです。僕は、1つの見出しに3段落くらいでまとめるようにしています。

文章を書くための構成パターンは、この後の章で詳しく説明しています。

3. 結論パート

ブログ記事の最後を締める結論は、本文の要点を再度伝え、次の行動を促す部分です。

記事で伝えたことを再強調すると共に、読者をアフィリエイト広告などの次の行動に誘導することが、結論パートの役割となります。

結論パートを構成する各部の役割は、次の通りです。

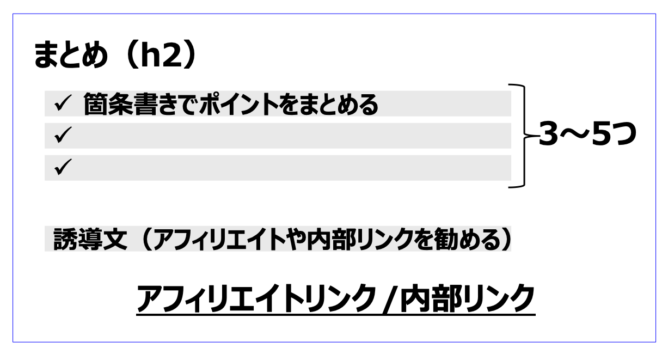

まとめ

ブログ記事のまとめでは、伝えたいことを改めて強調し、読者の理解を促していきます。

また、本文パートで書き切れなかった内容がある場合、まとめで補足情報として付け加えるのも効果的です。

3〜5つ程度の箇条書きで要点を整理すれば、わかりやすくまとめることができます。

行動喚起(CTA)

行動喚起は、読者に次の行動を提案する部分で、CTA(Call To Action)とも呼ばれます。

ブログ記事の下部で誘導するアフィリエイト広告は最もクリック率の高い部分なので、有効に活用して収益化してみましょう。

アフィリエイト広告を利用するには、次のようなASPへの無料登録が必要となります。

ブログ記事の論理構成パターン

ブログ記事の内容の構成を考える上では、既存の論理構成パターンが役に立ちます。

以下の2つは、マーケティングの分野で使われている論理構成パターンです。

- AIDAの法則

- PASoNAの法則

AIDAの法則

AIDAの法則は、提案型のブログ記事で使える構成パターンで、かなり応用が効きます。

消費者行動の基本プロセスである注目・興味・欲求・行動の流れで構成することで、読者を効果的に購買へと誘導できます。

4つの要素をそれぞれ解説します。

A:Attention(注目)

まずは、提案による明るい未来や読者への共感を提示して、提案に注目を引き付けます。

この段階では、読者は提案する商品・サービスを知らない状態なので、まずは認知してもらうことを目的とします。

ポイントとしては、読者を主語にして明るい未来を語り、提案を自分のための情報と感じてもらうことです。

I:Interest(興味)

次に、メリット・デメリットなどの特徴をしっかりと伝えて、興味を示してもらいます。

読者は認知しただけで興味を持つわけではありません。この段階では、知っているから気になるに状態を変化させることが目的です。

ここでは、商品の特徴を読者のニーズにマッチする形に噛み砕いて提供すればOKです。

D:Desire(欲求)

続いて、実際の評判や口コミのような興味を後押しする情報を提供していきます。

この段階では、購入の障壁となっている不安を払拭して欲しいに気持ちを変化させることが目的になります。

僕がよく使うのはTwitterの口コミを評判として引用して掲載する方法です。

A:Action(行動)

最後に、具体的な行動指示をして、目的の商品やサービスの購買行動へと誘導します。

行動指示は、最初の一歩からわかりやすく書くことがポイントです。ハウツー記事などに内部リンクするのも効果があります。

目的買いの場合以外は、A→I→Dのプロセスをきちんと踏まないと購買には至りません。

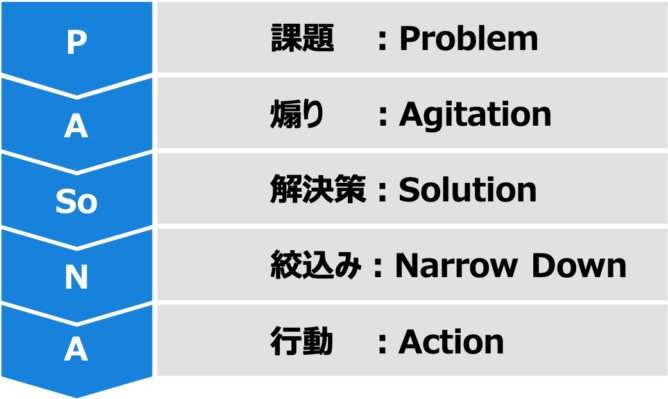

PASoNAの法則

PASoNAの法則は、課題解決型のブログ記事でよく見かける構成パターンです。

商品やサービスを売るための代表的な構成であり、ブログ記事やLP(ランディングページ)で活用されています。

5つの要素をそれぞれ解説します。

P:Problem(課題)

読者が抱える潜在的な悩みを明確にし、その課題を指摘して認識してもらいます。

PASoNAの法則では、読者の悩みや不安などの困っていることを話題にすることが多いです。希望でも使うこと自体は可能です。

読者自身も気づいていないような悩みを掘り下げると、より惹きつけることができます。

A:Agitation(煽り)

次に、指摘した課題から危機感を煽りながら、読者の悩みに共感していきます。

この段階では、他人事としてではなく、読者と同じ目線に立って危機感を抱かせることがポイントです。

僕は、自分の過去の経験談から読者に共感していくような構成をよく使います。

So:Solution(解決策)

このフェーズでようやく課題に対する解決策を具体的なメリットと共に提示します。

先ほどのAIDAの法則でもありましたが、解決策のスペックを伝えるのではく、解決策による明るい未来を語ることがポイントです。

解決策で未来が変わった人の体験談や口コミを交えると、より信頼感が増します。

N:Narrow Down(絞り込み)

ここで、損失回避性に感情的に訴えかけて、今すぐに行動するように促していきます。

人間は、限定性・希少性・緊急性に弱い性質を持っています。その心理を利用すると、次の行動に確実につなげることができます。

例えば、今すぐに行動しないとせっかくの機会を逃してしまうといったような表現です。

A:Action(行動)

最後に、具体的に取って欲しい行動を示し、商品やサービスの購買行動へと誘導します。

ここは先ほどのAIDAの法則と同じで、行動喚起にあたる部分です。A8.netなどの広告リンクを設置して収益化しましょう。

PASoNAの法則は、日本一のマーケターと言われる神田昌典氏が考案した構成で、僕は以下の書籍で使い方を学びました。

実際の活用例はこちらで詳しく

ブログ記事の文章構成パターン

ブログ記事の本文を簡単に書けるようになる2つの文章構成パターンを紹介します。

どちらもプレゼンテーションでよく使われる構成で、ブログ記事でも活用できます。

- PRE構造

- SDS構造

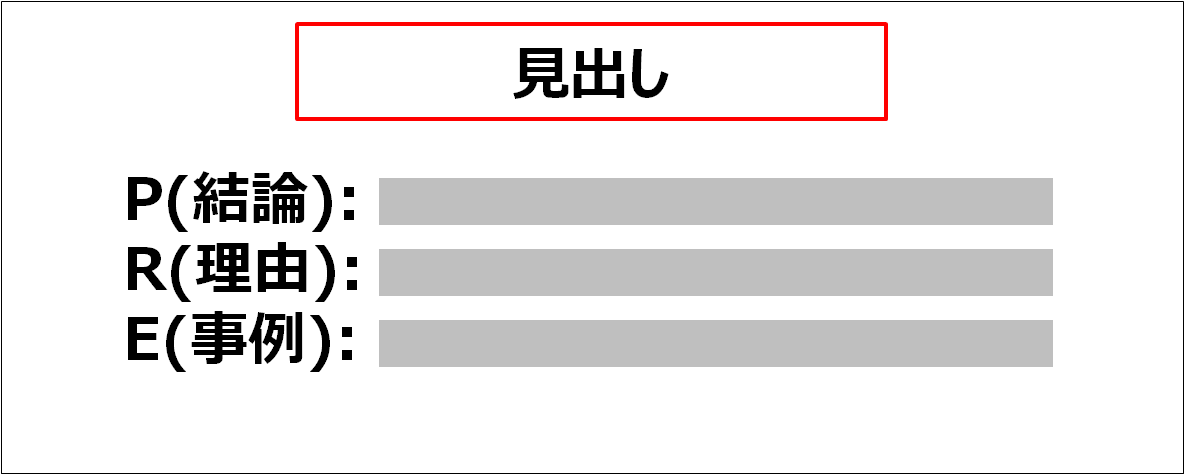

PRE構造

PRE構造とは、P:結論、R:理由、E:事例をそれぞれ意味します。

ビジネス文章の雛形であるPREP法をご存知の方も多いと思いますが、簡潔で説得力のある本文を書くことができます。

3つの要素をそれぞれ解説します。

P:Point(結論)

まず初めに、読者に最も伝えたいポイントから主張します。

1つの見出しで書く内容の要旨からシンプルに伝えることで、読者にとってわかりやすく読みやすい文章構成になります。

例えば、この記事でも見出し直下の文章は、全て結論から書くようにしています。

R:Reason(理由)

次に、冒頭で述べた結論の根拠を示し、主張の信頼性を上げていきます。

ただ結論だけ述べられると、読者はなぜ?と疑問を感じてしまうので、理由を添えて納得感を出すことが必要です。

結論の後で、なぜならばと考えていけば、スッキリと文章を書けるはずです。

E:Example(具体例)

さらに、具体例を交えながら理由を補強し、読者の理解を深めていきます。

話に具体性を持たせることで、読者はイメージが湧いて圧倒的に理解しやすくなります。

実データや事例を示して信憑性を高めたり、ハウツー記事なら実践例の提示などですね。

PRE構造の活用例

P:ブログのアクセス数を増やすには、SEO対策が重要です。

R:なぜなら、アクセスのほとんどは検索エンジン経由であるためです。

E:実際に当ブログのアクセスを分析してみると、GoogleやYahoo!などの検索エンジン経由が約8割を占めています。

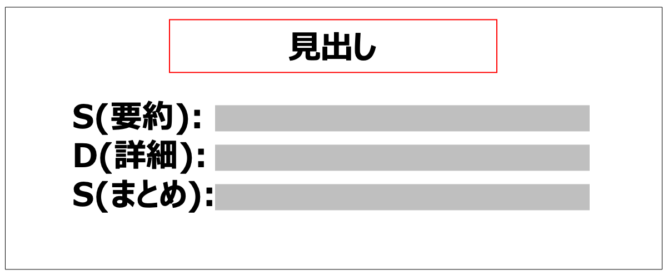

SDS構造

SDS構造とは、S:概要、D:詳細、S:まとめをそれぞれ意味します。

読者に素早く物事を伝えたいときに適していて、ニュース番組などで使われる構成です。

3つの要素をそれぞれ解説します。

S:Summary(概要)

こちらも、文章構成のうち伝えたいポイントの概要から最初に書いていきます。

本当に伝えたいことは詳細のパートで詳しく書くので、全体がイメージできる大まかな概略のみ伝えれば十分です。

例えば、〜について3点説明しますのように、読者に内容をイメージしてもらいます。

D:Detail(詳細)

次に、最初に述べた概要に関する詳細な説明を展開していきます。

詳細のパートは、箇条書きにして複数作成してもOKです。この部分で文章をいくらでも膨らませられるのが、SDS法の利点です。

伝えることは、3〜7点くらいにまとめ、抜け漏れなく構成できると良いです。

S:Summary(まとめ)

最後に、概要と詳細を総括して、文章の内容を改めてシンプルに伝えます。

SDS法では、各パートで同じことの粒度を変えて3回繰り返すので、少しずつ表現を変えて読者に飽きられない工夫も必要です。

最も伝えたい主張を最後に明確にして、締めくくりましょう。

SDS構造の活用例

S:SEO対策で、重要なポイントは大きく2つあります。

D:1つ目は良質なコンテンツという視点で、近年の検索アルゴリズムで重視される考え方です。2つ目は被リンクの獲得で、内部リンクと外部リンクの最適化が必要です。

S:以上よりSEO対策では、良質なコンテンツの作成と被リンクの獲得から取り組むことをオススメします。

まとめ

今回はブログ記事の基本構成や簡単に使えるパターンについて解説しました。

記事のポイントをまとめます。

ポイント

- アフィリエイト記事は、導入-本文-結論という3つのパートで構成されます

- AIDAの法則は、注目・興味・欲求・行動の流れで構成する提案パターンです

- PASoNAの法則は、課題解決型の商品・サービスを売るための代表構成です

- PRE構造を用いることで、簡潔で説得力のある本文を書くことができます

- SDS構造を用いることで、ストーリー性のある本文を書くことができます

ブログ記事の基本構成が理解できたら、記事の書き方も学んでみましょう。

ベストセラーのライティング本も有名なので、ぜひ活用してみてください。

以上、「ブログ記事の基本構成パターン」でした。